Данные для расчета грозовых перенапряжений

1. Интенсивность грозовой деятельности характеризуется числом грозовых дней n или числом грозовых часов n’ в году, причем между этими величинами имеется приближенная связь: ![]() . На рис. 40-20 приведена карта грозовой деятельности, на которой нанесены линии равного числа грозовых дней в году (изокеранические линии).

. На рис. 40-20 приведена карта грозовой деятельности, на которой нанесены линии равного числа грозовых дней в году (изокеранические линии).

2. Число ударов молнии в 1 км2 поверхности земли в среднем составляет 0,1 за один грозовой день.

Число ударов молнии в отдельно стоящий молниеотвод высотой h, м, приблизительно равно![]()

Число ударов молнии в год в линию электропередачи длиной l, км, со средней высотой подвеса верхнего провода или троса ![]() , м,

, м,

![]()

3. Ток молнии имеет форму апериодического импульса (рис. 40-21) и характеризуется тремя параметрами (![]() ).

).

Вероятность ![]() того, что амплитуда тока молнии равна или больше

того, что амплитуда тока молнии равна или больше ![]() , кА, для равнинных местностей (высота над уровнем моря не более 500 м), может рассчитываться по формуле

, кА, для равнинных местностей (высота над уровнем моря не более 500 м), может рассчитываться по формуле![]()

или определяться по рис. 40-22.

Вероятность ![]() того, что средняя крутизна тока молнии равна или больше а, кА/мкс, может оцениваться по формуле

того, что средняя крутизна тока молнии равна или больше а, кА/мкс, может оцениваться по формуле![]()

или определяться по рис. 40-23.

Длина волны тока молнии ![]() в большинстве разрядов изменяется в пределах 20-80 мкс. В расчетах обычно принимают

в большинстве разрядов изменяется в пределах 20-80 мкс. В расчетах обычно принимают ![]() .

.

Рис. 40-20.

Карта грозовой деятельности. Цифры около изокеранических линий указывают число грозовых дней в году.

Рис. 40-21.

Форма волны тока молнии

![]() — амплитуда тока молнии;

— амплитуда тока молнии; ![]() — длина волны;

— длина волны; ![]() — длина фронта;

— длина фронта; ![]() — средняя крутизна тока на фронте.

— средняя крутизна тока на фронте.

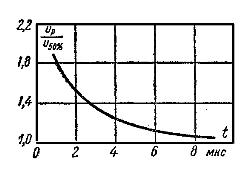

Рис. 40-23.

Кривая вероятности средних крутизн тока молнии (ориентировочная)

Рис. 40-22.

Кривая вероятности амплитуд токов молнии для районов с небольшими высотами над уровнем моря (менее 500 м). Для горных районов ординаты кривой следует уменьшить приблизительно вдвое

4. Волновое сопротивление одиночного провода воздушной линии определяется по формуле

![]()

где ![]() — средняя высота подвеса провода, м;

— средняя высота подвеса провода, м; ![]() — радиус провода, м, или по кривой «1 трос» (рис. 40-24, I).

— радиус провода, м, или по кривой «1 трос» (рис. 40-24, I).

Волновые сопротивления кабелей определяются по табл. 40-10.

| Таблица 40-10 Волновые сопротивления (Ом) трехфазных кабелей 3-10 кВ | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Номинальное сечение, мм2 | Движение волны по одной фазе | Движение волны по трем фазам | ||||

| 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |

| 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 | 19,5 16,5 13,5 11,5 10 9 8 7,5 6,5 6 | 29 25,5 22,5 19 16,5 15 13 11,5 10 9 | 37 32 29 25,5 22 20 17,5 16 14 12,5 | 10 8,5 7 6 5 4,5 4 3,5 3,2 3 | 15 13 11,5 9,5 8,5 7,5 6,5 6 5,2 4,5 | 19 16 14,5 13 11,5 10,5 9 8 7 6,2 |

5. Коэффициент связи k между проводом

и тросом при отсутствии короны на тросе (геометрический коэффициент связи) определяется по номограмме рис. 40-24.

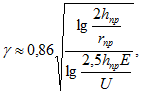

При наличии короны коэффициент связи равен gk, причем поправочный коэффициент g определяется по формуле

где U — мгновенное значение напряжения на тросе, кВ; E=9 кВ/см для положительной полярности; Е=21 кВ/см для отрицательной полярности.

Рис. 40-24.

Номограмма для определения геометрического коэффициента связи, собственного и взаимного волновых сопротивлений. Порядок пользования номограммой:

I — по ![]() и d определяется собственное волновое сопротивление одного троса

и d определяется собственное волновое сопротивление одного троса ![]() ; II — по отношениям

; II — по отношениям ![]() ,

, ![]() и

и ![]() определяются взаимные волновые сопротивления между проводом и тросами

определяются взаимные волновые сопротивления между проводом и тросами ![]() и

и ![]() ; III — по найденным

; III — по найденным ![]() ,

, ![]() и

и ![]() находятся

находятся ![]() ,

, ![]() и

и ![]() .

.

Примечания:

1. Все расстояния определяются по средним высотам подвеса проводов и тросов.

2. При наличии одного троса или при определении коэффициента связи между проводами следует пользоваться нижней кривой первого квадранта.

6. Деформация фронта волны под действием короны может количественно оцениваться по формуле

![]()

где ![]() — длина фронта исходной волны, мкс;

— длина фронта исходной волны, мкс; ![]() — эквивалентная длина фронта деформированной волны после пробега пути l, км; с=0,3 км/мкс — скорость света;

— эквивалентная длина фронта деформированной волны после пробега пути l, км; с=0,3 км/мкс — скорость света;

7. Вероятность перехода импульсного перекрытия в устойчивую силовую дугу η зависит от среднего градиента рабочего напряжения вдоль пути перекрытия ![]() и может ориентировочно определяться по формуле

и может ориентировочно определяться по формуле

![]()

Примечания: а) Для металлических опор (однофазные перекрытия) ![]() и

и ![]() равна длине гирлянды. Для деревянных опор (однофазные перекрытия)

равна длине гирлянды. Для деревянных опор (однофазные перекрытия) ![]() и

и ![]() равна расстоянию между фазами по дереву плюс удвоенная длина гирлянды.

равна расстоянию между фазами по дереву плюс удвоенная длина гирлянды.

б) Если по формуле получается η>1 или η<0,1, то следует принимать соответственно η=1 и η=0,1.

8. Вероятность прорыва молнии через тросовую защиту ![]() ориентировочно определяется по формуле

ориентировочно определяется по формуле![]()

где ![]() — полная высота опоры, м; α — угол защиты крайнего провода, град.

— полная высота опоры, м; α — угол защиты крайнего провода, град.

9. Импульсные характеристики изоляции линии определяются с помощью табл. 40-11 или рис. 40-25 (гирлянды изоляторов) и 40-26 (воздушные промежутки). При ориентировочных оценках вольт-секундная характеристика линейной изоляции может приниматься по рис. 40-27.

10. Допустимые импульсные напряжения определяются гарантированной импульсной прочностью, которая для изоляторов, аппаратов и измерительных трансформаторов на 10- 15%, а для силовых трансформаторов на 25% ниже импульсных испытательных напряжений.

| Таблица 40-11 Минимальное импульсное разрядное напряжение изоляции линий электропередачи | ||||

|---|---|---|---|---|

| Номинальное напряжение, кВ | Тип опоры | Тип и количество изоляторов | Минимальное импульсное разрядное напряжение, кВ | |

| на землю | между фазами | |||

| 35 | Металлические Деревянные Деревянные с тросом | 3хПФ-6 2хПФ-6 2хПФ-6 | 315 - 385 | - 770 - |

| 110 | Металлические Деревянные Деревянные с тросом | 7хПФ-6 6хПФ-6 6хПФ-6 | 645 - 760 | - 1520 - |

| 150 220 330 500 | Металлические То же То же То же То же | 9хПФ-6 8хПФ-11 13хПФ-11 11хПФ-11 13хПФ-11 20хПФ-11 | 780 830 780 830 1180 1570 | |

Рис. 40-25.

Зависимость минимального импульсного разрядного напряжения гирлянд изоляторов от их длины. Сплошные линии - положительная полярность на проводе; пунктир - отрицательная полярность; 1 - ПФ-11 и стеклянные изоляторы; 2 - ПФ-6.

Рис. 40-26.

Минимальные импульсные разрядные напряжения типовых воздушных промежутков. Сплошные линии - отрицательная полярность; пунктир - положительная полярность; 1 - промежутки стержень-плоскость и провод-плоскость; 2 - промежуток стержень-стержень.

Рис. 40-27.

Усредненная вольт-секундная характеристика линейной изоляции.

Перенапряжения и защита от перенапряжений

Характеристика уровней изоляции сетей 6-3 5кВ

Характеристика внутренних перенапряжений

Перенапряжения при однофазных замыканиях на землю

Перенапряжения при холостых режимах ЛЭП

Перенапряжения при неполнофазных режимах

Перенапряжения в линиях с продольной компенсацией

Перенапряжения при отключении индуктивностей

Защита от прямых ударов молнии

Заземлители для отвода токов молнии

Данные для расчета грозовых перенапряжений